05 avril 2009

EL BI'R Le Puits

Intéressé par la présence de Gilbert Meynier, historien spécialiste de l'histoire de l'Algérie, à la conférence qui a suivi la projection, j'ai assisté, pour la troisième fois, à la projection du film : EL BI'R Le puits.

Outre ce film, j'ai établi des contacts avec un certain nombre de personnes, comme moi passionnés par l'histoire de L'Algérie qui m'ont promis de visiter ce Blog. Ils seront les bienvenus et j'espère bien qu'ils apporteront leurs contributions à cet édifice.

Le film de Béatrice Dubell est une première en ce qu’il est une synthèse documentaire visuelle sur des faits méconnus : les engagements de fraternité humaine entre Algérien(ne)s et Français(es), à contre-courant de la sale guerre à contretemps de reconquête coloniale de 1954-1962. Certes, ont bien été publiés des livres sur la Fédération de France du FLN, ou sur les « porteurs de valises » – le plus récent est dû à un historien britannique, Martin Evans, qui vient d’être publié en français[1] –, ainsi que des mémoires de ces militants engagés dans le combat algéro-français solidaire. Mais ces livres demeurent peu connus, et ils restent passablement confinés à quelques cercles de militants et de spécialistes. Et tous, ou presque, traitent des réseaux centrés sur Paris – réseau Jeanson, puis réseau Curiel. A la différence du sujet traité dans el bi’r (al bi’r[2]), ces réseaux n’avaient pas de lien particulier avec le catholicisme.

Béatrice Dubell, elle, a donné, en les filmant simplement, avec rigueur et sans affectation, la parole à des témoins/acteurs – algériens et français – inconnus, aux antipodes du vedettariat. L’émotion ne se relâche pas tout au long du film, des souvenirs bouleversants du regretté Amor Ghezali, qui fut l’un des dirigeants qui se succédèrent à la tête de la wilâya 1 [3], à l’évocation enthousiaste d’une dame algéro-lyonnaise de sa première machine à laver.

Cela dans le cadre de Lyon, cité qui n’est souvent guère mentionnée que pour l’affaire dite des « prêtres du Prado ». La ville, qui avait été la capitale de la Résistance antinazie, était aussi un foyer essentiel du catholicisme social. Elle abritait une trentaine de milliers de Maghrébins, très majoritairement algériens – harcelés par la police, arrêtés et emprisonnée par centaines, politiquement et socialement précarisés.

Toute agnostique qu’elle soit, Béatrice Dubell a choisi de faire connaître l’organisation des solidarités algéro-françaises émanées du milieu catholique lyonnais. Assez homogène, ce milieu fut chronologiquement le premier à militer en faveur des Algériens exploités, discriminés et réprimés par le système colonial ; cela jusqu’en avril 1959, date de l’arrestation de Mahmud Mansouri, de son nom de guerre Séoud, qui dirigeait alors la wilâya de Lyon. Prit, en quelque sorte, par la suite le relais un réseau davantage marqué à gauche et sans références religieuses, mais plutôt moins homogène : sous l’impulsion de l’homme de théâtre Jean-Marie Boëglin, s’y côtoyaient des libertaires et autres sans partis – parmi eux des protestants – et des communistes à la marge : le portage de valises était un motif d’exclusion automatique du PCF en cas d’arrestation. Alors que, après 1962, nombre de militants de ce réseau devinrent amers, au point de souvent rompre avec l’Algérie réelle, les catholiques, eux, ne furent pas coupés de leur institution religieuse ; ils furent moins noyés de désillusion, et ils gardèrent davantage de liens – discrets mais réels – avec l’Algérie des Algériens.

Ne nous y trompons pas : le cardinal archevêque de Lyon et primat des Gaules Monseigneur Gerlier, ne fut pas un porteur de valises. Mais il avait chargé ses prêtres d’une mission d’entraide et de solidarité avec les Algériens de Lyon. Parmi eux, émerge la figure d’Albert Carteron. Ce prêtre ouvrier avait déjà séjourné en Algérie dès avant 1954. Balayeur à l’hôpital de Constantine, il en fut expulsé en 1955. Dès lors, son petit appartement de la rue Villeroy, au cœur du Lyon algérien de la place du Pont – aujourd’hui plombée par un insipide et roide immeuble en verre – servit de havre à ses frères algériens : ils furent en permanence cinq ou six à y demeurer avec lui. Après la guerre, il retourna à Constantine, il suivit une formation d’infirmier. Puis, dans une région particulièrement pauvre en encadrement médical, il se dépensa sans compter, totalement absorbé par sa tâche, jusqu’à sa mort en 1992, à 80 ans, dans un accident de voiture à El Kantara – entre Batna et Biskra. Ainsi vécut-il sa foi, dans la discrétion d’un engagement que nombre d’athées, marxistes ou autres, peuvent comprendre et partager – au demeurant, ce prêtre, qui, aussi, pensait et rédigeait, avait une culture marxistes non négligeable.

Pendant la guerre d’indépendance, les Algériens de Lyon avaient surnommé Albert Carteron al bi’r : le puits, en arabe - l’homme des secrets bien bien cachés. Le film de Béatrice Dubell est plus qu’une margelle : il permet de retrouver l’eau du passé enfoui, du passé qui dérange, et la France, et un certain catholicisme conservateur. C’est aussi un puits de lumière sur le monde décisif des petits et des sans grade qui, quasi souterrainement, font aussi l’histoire. Il remet à leur morne place les idéologues crispés de la prétendue « identité nationale ». Il renvoie dos à dos les lobbies de mémoire qui tonitruent sur place au nord de la Méditerranée et, au sud, cet obscurantisme structurel qui poigne l’Algérie, et que tentent de secouer tant d’engagements multiformes dans la société civile. Voilà un film qui vaut mille fois plus qu’une « repentance » – terme religieux que l’auteur de ces lignes récuse parce qu’il a trop de respect pour les religions pour en mésuser : une reconnaissance de responsabilités par l’État français dans les traumatismes causés par le système colonial serait un acte politique fort, un acte d’honnêteté et un acte d’humanité. Et c’est bien ce à quoi convie implicitement al bi’r : l’œuvre de Béatrice Dubell met en évidence ce que furent ces responsabilités premières, et où elles furent. Bi’r provient de la racine ba’ara – ba’ara c’est creuser un puits, mais en optique, c’est, aussi, focaliser.

Son film citoyen montre aussi que le pire n’est pas forcément programmé, et que les solidarités humaines font, aussi, partie de l’histoire. Elle rappelle pudiquement que, au-delà des religions, des cultures, des tabous et des formalisations politiques vulgaires, il s’est trouvé des humains – appelons les si l’on veut, ici, « algériens » et « français » – pour que la devise « liberté, égalité, fraternité » soit un objectif premier et une réalité vivante. En particulier, elle prouve, si besoin en était, qu’il n’existe pas de muraille de Chine entre les religions, en particulier entre les trois religions monothéistes : au XIIe siècle, l’abbé de Cluny Pierre le Vénérable tenait pour vrai que l’islam était une variété de christianisme.

Al bi’r invite à méditer sur les voies et moyens d’un avenir partagé de respect et de concorde de part et d’autre de la Méditerranée qui soit autre chose qu’un fourre-tout combinant médiatisation et marché ; je le ressens comme un message d’espoir, aussi bien, ici, pour les jeunes d’ascendance algérienne désorientés que, là-bas, pour les harragas désespérés. Mon maître et ami, le regretté Pierre Vidal-Naquet – qui enseigna l’histoire grecque à l’université de Lyon peu après la fin de la guerre de 1954-1962, et qui avait naguère été, notamment, le militant anticolonialiste résolu et le dreyfusiste rigoureux du comité Audin – pensait que l’historien qui se respecte est, aussi, indissociablement, un citoyen. Al bi’r est un matériau désormais incontournable pour le champ historien et un document pédagogique lumineux sur lequel les citoyens auront à réfléchir pour édifier leur futur.

Gilbert Meynier

[1] Mémoires de la guerre d’Algérie, L’Harmattan, Paris, 2007. Original : The memory of resistance : French opposition to the Algerian war (1954-1962), Berg, Oxford-New York, 1997

[2] La transcription coloniale, qui est aussi la plupart du temps, aujourd’hui, la transcription algérienne ordinaire, est el bi’r. La translittération phonétique internationale donne al bi’r. Question de convention. Ceci dit, cette dernière est usuellement reconnue comme internationalement valable par les scientifiques.

[3] Nom des circonscriptions de la Fédération de France du FLN – c’était le même nom qui était utilisé en Algérie pour désigner les six circonscriptions établies par le congrès de la Soummam en août 1956.

15:10 Écrit par Pataouete dans L'Algérie | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : algérie, anticolonialisme, el bir, gilbert meynier

03 avril 2009

La présence espagnole au XVIe siècle

Au mois de juillet 1501, bien avant les Espagnols, les Portugais lancent une expédition pour tenter d'accoster sur la plage des Andalouses.

Déjà Mers-el-Kébir

Il faudra attendre le débarquement de Mers-el-Kébir, en 1505, pour voir l'Espagne s'engager dans la première expédition organisée contre Oran. La cité comptait alors 6 000 feux, soit environ 25 000 habitants. La prise de la ville par l'armée du cardinal Francisco Jiménez de Cisneros commandée par Pedro Navarro, eut lieu le 17 mai 1509. Après l’occupation du port de Mers-el-Kébir (1505), et celui de la ville d’Oran (1509), la ville fut désertée, puis totalement occupée par les troupes Espagnoles. Dès 1509, le Cardinal Ximenes entreprit de construire sur les ruines de la mosquée Ibn El Beitar l'église Saint Louis, qui domine la vieille ville des deux côtés. En 1554, le gouverneur comte d'Alcaudete fit alliance avec le sultan marocain Mohammed ech-Cheikh contre les Turcs alors installés à Alger, et parvint à maintenir encore la présence espagnole. Les Espagnols procédèrent à des travaux de restauration de la forteresse destinée à loger les gouverneurs de la ville. « Les fortifications de la place se composaient d'une enceinte continue, surmontée de fortes tours espacées entre elles, du château proprement dit, ou casbah ». Le gouverneur espagnol « établira son quartier général dans ce donjon ». Longues de plus de deux kilomètres et demi, ces fortifications comprenaient de nombreux forts, bastions et tours-vigies. Au XVIe siècle, les Espagnols font ainsi d’Oran une place forte et construisent une prison sur un éperon rocheux prés de la rade de Mers El Kébir. Ce lieu était peuplé par de nombreux singes (los monos en espagnol) qui donnèrent son nom à la forteresse.

Il faudra attendre le débarquement de Mers-el-Kébir, en 1505, pour voir l'Espagne s'engager dans la première expédition organisée contre Oran. La cité comptait alors 6 000 feux, soit environ 25 000 habitants. La prise de la ville par l'armée du cardinal Francisco Jiménez de Cisneros commandée par Pedro Navarro, eut lieu le 17 mai 1509. Après l’occupation du port de Mers-el-Kébir (1505), et celui de la ville d’Oran (1509), la ville fut désertée, puis totalement occupée par les troupes Espagnoles. Dès 1509, le Cardinal Ximenes entreprit de construire sur les ruines de la mosquée Ibn El Beitar l'église Saint Louis, qui domine la vieille ville des deux côtés. En 1554, le gouverneur comte d'Alcaudete fit alliance avec le sultan marocain Mohammed ech-Cheikh contre les Turcs alors installés à Alger, et parvint à maintenir encore la présence espagnole. Les Espagnols procédèrent à des travaux de restauration de la forteresse destinée à loger les gouverneurs de la ville. « Les fortifications de la place se composaient d'une enceinte continue, surmontée de fortes tours espacées entre elles, du château proprement dit, ou casbah ». Le gouverneur espagnol « établira son quartier général dans ce donjon ». Longues de plus de deux kilomètres et demi, ces fortifications comprenaient de nombreux forts, bastions et tours-vigies. Au XVIe siècle, les Espagnols font ainsi d’Oran une place forte et construisent une prison sur un éperon rocheux prés de la rade de Mers El Kébir. Ce lieu était peuplé par de nombreux singes (los monos en espagnol) qui donnèrent son nom à la forteresse.

La mona

Les déportés espagnols enfermés à La Mona pouvaient apercevoir leur famille une fois par an, le dimanche de Pâques. La mona était le nom du gâteau qu’emportaient avec eux les pèlerins à la Vierge et les visiteurs au Murdjajo. En 1563, Don Álvarez de Bazán y Silva, marquis de Santa-Cruz, fit construire au sommet du pic de l'Aïdour le fort de Santa-Cruz. En 1568, Don Juan d’Autriche visita Mers-el-Kébir puis Oran.

Les déportés espagnols enfermés à La Mona pouvaient apercevoir leur famille une fois par an, le dimanche de Pâques. La mona était le nom du gâteau qu’emportaient avec eux les pèlerins à la Vierge et les visiteurs au Murdjajo. En 1563, Don Álvarez de Bazán y Silva, marquis de Santa-Cruz, fit construire au sommet du pic de l'Aïdour le fort de Santa-Cruz. En 1568, Don Juan d’Autriche visita Mers-el-Kébir puis Oran.

Les juifs d’Oran n’eurent pas la vie facile avec les Espagnols, considérés comme des ennemis de la religion. Les juifs qui habitaient Ras El Ain et le Ravin Blanc furent expulsés hors d’Oran par les Espagnols à partir de 1669 et durent habiter la montagne de La Corniche Supérieure (Misserghin). Malgré ces fortifications, la ville était l'objet d'incessantes attaques jusqu'au pied même des remparts. En 1701, Le Rozalcazar, ou Bordj Lahmar, ou encore Château Neuf, était considéré comme la plus grande des fortifications de la ville d’Oran. C'est ainsi qu'en 1707, Moulay Ismaïl, sultan du Maroc ayant tenté d'en forcer la défense, vit son armée décimée. La ville dès lors, connaît une croissance continue : il lui faut gagner de l'espace et de l'air au-delà des remparts. La démolition des murailles est menée à bien sur plusieurs années

La calentica

C`était en ce moment la, les espagnols coincés, s`enferment a l’intérieur du fort, par manque de ravitaillement ils se nourrissent pour la première fois la fameuse calentica. En Espagnols caliente (chaud). En 1770, Oran est une ville de 532 maisons particulières et 42 édifices, une population de 2 317 bourgeois et 2 821 déportés libres se livrent au négoce. Sous le roi d’Espagne, Carlos III, partisans de la conservation de la ville et de son abandon s’affrontent. Entre 1780 et 1783, le ministre Floridablanca proposa à l’Angleterre d’échanger Oran contre Gibraltar.

C`était en ce moment la, les espagnols coincés, s`enferment a l’intérieur du fort, par manque de ravitaillement ils se nourrissent pour la première fois la fameuse calentica. En Espagnols caliente (chaud). En 1770, Oran est une ville de 532 maisons particulières et 42 édifices, une population de 2 317 bourgeois et 2 821 déportés libres se livrent au négoce. Sous le roi d’Espagne, Carlos III, partisans de la conservation de la ville et de son abandon s’affrontent. Entre 1780 et 1783, le ministre Floridablanca proposa à l’Angleterre d’échanger Oran contre Gibraltar.

L’attaque d’Alger

En 1510, Ferdinand le Catholique attaque la ville d'Alger. Les Espagnols l'assiégèrent et bâtirent sur un îlot de la baie d'Alger une forteresse, le Peñón d'Alger, destinée à bombarder la ville et à empêcher son approvisionnement. Salem ben Toumi chef des Beni Mezghenna demandent l'aide des Turques[36].

En 1510, Ferdinand le Catholique attaque la ville d'Alger. Les Espagnols l'assiégèrent et bâtirent sur un îlot de la baie d'Alger une forteresse, le Peñón d'Alger, destinée à bombarder la ville et à empêcher son approvisionnement. Salem ben Toumi chef des Beni Mezghenna demandent l'aide des Turques[36].

Pedro Navarro prend Béjaia en 1510 à 1555. Il y arrive le 5 janvier 1510 avec 5 000 hommes et attaque dès l'aube suivante. Le roitelet local, Abderrahmane, peut lui opposer 10 000 soldats, qu'il lance immédiatement sur les Espagnols en cours de débarquement, en même temps qu'il les bombarde depuis la ville. L'assaut est néanmoins repoussé, grâce notamment à l'artillerie de marine. L'attaque espagnole commence immédiatement, avec des bombardements maritimes et terrestres. L'essentiel de la bataille se déroule dans la ville, qui se rend finalement au milieu de la journée avec la fuite d'Abderrahmane et de sa suite, ainsi que la mort de nombreux habitants. Navarro profite ensuite des dissensions entre Abderrahmane, qui est en réalité un usurpateur, et son neveu, le jeune roi Mouley Abdallah. Ce dernier le guide dans la montagne où se sont réfugiés les fugitifs. Navarro les attaque de nuit avec 500 soldats. Abderhamane réussit à s'enfuir une nouvelle fois mais perd 300 de ses hommes. 600 de ses soldats sont faits prisonniers, ainsi que sa première épouse, sa fille et les dignitaires de la ville. Les trésors qu'il abandonne dans sa fuite viennent grossir le butin des assaillants, qui n'ont à déplorer qu'une seule perte dans l'expédition de la montagne.

09:15 Écrit par Pataouete dans L'Algérie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : algérie, berbères, espagnol

31 mars 2009

L'Islamisation de L'Algérie

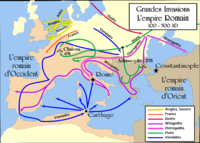

La chute de Rome, puis des Vandales, et l’instabilité durant la période byzantine entraine la reconstitution de plusieurs principautés berbères. Certaines, notamment dans les Aurès, vont résister à l’arrivée des musulmans entre 665 et 708.

Découverte de l’Islam

De 644 à 656, la première tribu berbère algérienne à se convertir à l'Islam fut les Maghraoua. Leur chef, Ouezmar Ibn Saclab, fut sollicité par le Calife Uthman ben Affan à embrasser la religion musulmane. Les Maghraouas se convertissent en masse à la nouvelle religion lors du retour de leur chef. En 665, les Omeyades lancent leur première attaque sur le Maghreb. Cet assaut est sans lendemain. C’est en 683 que Oqba Ibn Nafaa entreprend la conquête. Si la résistance des Byzantins les arrête peu, il en va différemment de celle des Berbères. Par contre, les Maghraoua s'allient au tour des Omeyades des le début.

L'unité politique et administrative de la Berbérie Orientale et Centrale les Aurès était en grande partie réalisée par Kusayla et allié des Omeyades. Le conflit entre Kusayla et Oqba Ibn Nafaa amène une autre guerre. Et au décès de Kusayla en 688, Dihya, dites la Kahina, prend la tête de la résistance. Elle venge Kusayla en donnant l'ordre de tuer Oqba Ibn Nafaa. Dihya est issue de la tribu des Dejrawa, une tribu Zénète implantée dans les Aurès, elle a été élue ou nommée à cette charge par le conseil de la confédération des tribus.

L'unité politique et administrative de la Berbérie Orientale et Centrale les Aurès était en grande partie réalisée par Kusayla et allié des Omeyades. Le conflit entre Kusayla et Oqba Ibn Nafaa amène une autre guerre. Et au décès de Kusayla en 688, Dihya, dites la Kahina, prend la tête de la résistance. Elle venge Kusayla en donnant l'ordre de tuer Oqba Ibn Nafaa. Dihya est issue de la tribu des Dejrawa, une tribu Zénète implantée dans les Aurès, elle a été élue ou nommée à cette charge par le conseil de la confédération des tribus.

De 688 à 708, Dihya procéda ainsi à la réunification de nombreuses tribus de l'Afrique du Nord orientale et du Sud. Dihya défait par deux fois la grande armée des Omeyades grâce à l'apport des cavaliers des Banou Ifren. Elle règnera sur tout l'Ifriqiya pendant cinq années. Dihia sera vaincu dans la dernière bataille contre les Omeyyades. Elle sera la seule femme de l'histoire à combattre l'empire omeyyade. Les Omeyyades demandent, en contrepartie, aux Zénètes de fournir 12 000 hommes de combat pour conquérir l'Andalousie, sans cela la guerre continue. L'intervention de Musa ben Nusayr règlera le problème en nommant Tariq ibn Ziyad(Zénète de la tribu des Nefzaouas, précisément des Ulhasa) à la tête de l'armée Zénètes et des autres berbères.

En 708, les Omeyyades restent les maîtres de l’Algérie. La période préislamique se termine. L’élément chrétien s’islamise, tandis que la langue latine disparaît. Après la conquête musulmane, les citadins adoptèrent progressivement la langue arabe. Berbère, phénicien, romain, arabe, espagnol, turc, français : le brassage des langues, le « métissage linguistique », est intense, donnant lieu à un arabe algérien (et Magrébin en général) qui s’est perpétué jusqu’à nos jours.

En 711, la première partie de la conquête musulmane de l’Espagne fut menée par un contingent arabo-berbère sous la commande de Tariq ibn Ziyad, d'où le nom de la colline de Gibraltar.

Empire des dynasties islamiques

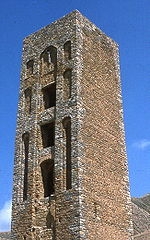

Minaret de la Kalâa des Béni Hammad

Minaret de la Kalâa des Béni Hammad

Vers le IXe siècle, les Omeyyades établiront leur empire au Maghreb et ainsi que les Aghlabides alliés des Abbassides. Il s'en suit une révolte des Kharijites berbère sous Abou Qurra. Cette révolte durera presque un siècle, plusieurs dynasties Kharidjites berbères se rebellant contre le pouvoir arabe. Après, les Idrissides prennent le pouvoir sur une partie de l'Algérie. Les Rostemides contrôleront une grande partie de l'Algérie. Au Xe siècle, le dai ismaélien Ubayd Allah al-Mahdi fonda la dynastie Fatimide, en Basse Kabylie où il trouva un écho favorable à ses prêches millénaristes. Les Fatimides établirent leur autorité en Afrique du Nord entre 909 et 1171 et fondèrent un califat dissident des Abbassides de Bagdad. Leur règne est marqué par de nombreuses révoltes Kharijites, notamment celle d’Abu Yezid de la tribu Banou Ifren, en 944, à la tête de tribus berbères Zénètes, qui infligèrent la plus sévère défaite à l’armée Fatimide, affaiblie et rendue vulnérable, en prenant Kairouan. Les Fatimides transfèreront alors leur capitale de Kairouan à Mahdia puis vers l' Égypte. Les Hammadides fondent une dynastie après une divergence entre les souverains Zirides. La révolte kharidjite fut vaincue par Ziri ibn Manad, à la tête de tribus Sanhadjas, qui en sauvant l’empire reçut le poste de gouverneur du Maghreb central. Ainsi en 972, lorsque les Fatimides, après l’annexion égyptienne, eurent moins d’intérêt pour le Maghreb, c’est son fils, Bologhine ibn Ziri, qui hérita du contrôle de l’Ifriqiya. Les Zirides y règneront pendant environ deux siècles.

Hammad Ibn Bologhine, le fils de Bologhine, gouvernera indépendamment des Zirides, sur le nord de l’actuelle Algérie, à partir de 1014 en reconnaissant comme califes légitimes les Abbassides sunnites de Bagdad, fondant ainsi la dynastie des Hammadides. Les Zirides reconnaîtront, à leur tour, en 1046, les califes Abbassides, montrant ouvertement aux Fatimides leur abandon du chiisme. Les Zénètes gouverneront dans l'Ouest et le sud d'Algérie, les deux dynasties qui ont contré les Fatimides et les Omeyyades, les Banou Ifren et les Maghraouas[][]. C’est à partir de 1048, dans certaines régions du Sud, que des tribus arabes, principalement les Banû Hilâl et les Banu Sulaym, immigrent en Afrique du nord. Ces « terribles bédouins » hilaliens furent envoyés par le pouvoir fatimide afin de réprimer les Zirides et les Hammadides. Par vagues successives, Les Hilaliens menaient des incursions et des batailles dans les grandes villes, pillant puis détruisant tout sur leur passage. À la fin, ils s'imposeront. Pour l’Algérie, leur nombre ne dépassant pas quelques dizaines de milliers de personnes, l’immigration arabe en Afrique du Nord fut peu importante, sauf dans deux régions extérieures à l’Algérie, celles de Kairouan et de Tanger. Si bien qu’au total, le peuplement de l’Algérie n’a reçu qu’une contribution démographique arabe limitée, et qu’une grande partie des populations arabophones est berbère. L’Algérie est alors, sur une petite partie à l’ouest, sous le contrôle des Almoravides, après avoir évincé les Banou Ifren et les Maghraouas. Les Hammadides sont au centre et seront évincés par les Hilaliens. Les Zirides restent à l’est et sont cernés par les Hilaliens.

Empire Almohade entre 1147 et 1269 (Apr JC)

En 1152, toutes les forces locales sont définitivement vaincues par une nouvelle dynastie berbère, les Almohades, dirigés par Abdelmoumen Ibn Ali et dont le chef spirituel est Muhammad ibn Tumart. Les Almohades formeront un des plus puissants empires méditerranéens, unifiant le Maghreb et le pays d’Al-Andalus jusqu’en 1269. Avec les grandes villes du littoral (Béjaïa, Annaba, Alger…), le Maghreb central s'ouvre à l'Occident chrétien en entretenant un commerce actif, apportant notamment les fameux chevaux barbes, de la cire[] ou encore du cuir de qualité.

Minaret des ruines de Mansourah, mosquée bâtie sous le sultan mérinide Abou Yacoub

Minaret des ruines de Mansourah, mosquée bâtie sous le sultan mérinide Abou Yacoub

La chute des Almohades marque un tournant dans les relations avec les puissances chrétiennes du nord, qui s'organisent pour la Reconquista alors que le mythe de l'invincibilité musulmane prend fin. Au Maghreb, des dynasties Zénètes s'imposent, comme les Mérinides de Fès dans le Maghreb occidental, les Abdelwadides de Tlemcen du Maghreb central. Les Hafsides s'imposent en Tunisie et à l'est de l'Algérie. Ces dynasties qui rayonnent sur l'Afrique du Nord d'abord entre le XIIIe siècle et le XIVe siècle, subissent de plus en plus, vers la fin du XVe siècle, la pression de l'essor des puissances espagnole et portugaise, ce qui, conjugué aux luttes intestines pour l'accès au trône, conduit alors à des reculs successifs de leur pouvoir et à l'émiettement de leur empire.

Les Mérinides prennent la Tunisie et font tomber les Hafsides. En effet, Abou el Hassen souverain Mérinides de Constantine et de Béjaïa s'empare de la Tunisie. Ibrahim Abou Fadhel sera le souverain de la Tunisie, mais l'histoire ne révèlera pas tous les noms des souverains mérinides en Tunisie.

Plusieurs juifs de l'Andalousie sont envoyés vers l'Algérie en 1492. Dans cet état de fait, la dynastie Zianides résiste fortement jusqu'à l'attaque décisive des ottomans, ces derniers prennent la ville de Tlemcen en 1554. Ainsi s'achèvent les dynasties autochtones en Algérie.

22:29 Écrit par Pataouete dans L'Algérie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : algérie, islamisation, berbères

30 mars 2009

Christianisme, Invasions barbares et Byzantines et états Betbères

De 256 à 640, le christianisme, avec Saint Augustin, se développe en Afrique du Nord, puis ce fût les invasions vandales et Byzantines et les états berbères.

Christianisme

Le christianisme fait son entrée en l'an 256, et durant le siècle suivant, dans une atmosphère de déclin grandissant, les populations des villes côtières algériennes, ainsi qu'une minorité de la population dans les campagnes se convertissent à la nouvelle religion. En 313, avec les crises politiques et économiques romaines qui s'éternisent, la nouvelle religion devient une arme qui servira d'alibi religieux à une nouvelle révolte qui sera encore une fois Amazigh.

Le christianisme fait son entrée en l'an 256, et durant le siècle suivant, dans une atmosphère de déclin grandissant, les populations des villes côtières algériennes, ainsi qu'une minorité de la population dans les campagnes se convertissent à la nouvelle religion. En 313, avec les crises politiques et économiques romaines qui s'éternisent, la nouvelle religion devient une arme qui servira d'alibi religieux à une nouvelle révolte qui sera encore une fois Amazigh.

Mais cette fois la révolte est religieuse et politique. En effet, le culte donatiste se développa en Algérie à Baghaï[ ]dans les Aurès et en Tunisie comme un défi politique à Rome. Les Donatistes, refusant d'accepter l'autorité religieuse de l'Empereur, et exigeant la séparation de l'État et de la religion, finiront par déclarer l'empereur comme étant le diable en personne, à l'opposé de Jésus qu'ils considèrent être Dieu. Ils rejetèrent aussi le rite catholique. Dès lors, l'Empereur envoie ses troupes pour les réduire au silence, dans ce qui est communément appelé la première persécution des Chrétiens par d’autres Chrétiens.

Les Circoncellions

La répression ne fit qu'accroître le soutien populaire des Donatistes chez le peuple et en 321 les légions romaines venues réprimer les Donatistes se retirèrent. Toutefois vers l'an 340, l'idéologie donatiste donne naissance à une secte populaire, celle des Circoncellions, littéralement ceux qui encerclent les fermes. Comme le culte donatiste célébrait les vertus du martyre, les Circoncellions devinrent des extrémistes qui considéraient le martyre comme étant la véritable vertu chrétienne et laissèrent de côté toutes les autres valeurs de leur religion telles que l'humilité, la charité, etc. Les Circoncellions se mirent alors à se munir de matraques de bois, refusant de porter des armes en fer, car Jésus avait dit à Pierre de poser son épée selon la tradition chrétienne. Ainsi, munis de leur matraque, ils se mirent à attaquer les voyageurs sur les routes du pays, puis à se diriger sur les fermes des propriétaires terriens, à les encercler et les attaquer. Le but des Circoncellions était de mourir au combat en martyrs. Ces extrémistes tuèrent, violèrent, volèrent plusieurs propriétaires terriens, ainsi que les voyageurs, et lorsqu'ils n'arrivaient pas à se faire tuer, ils finissaient par se suicider en essayant de sauter du haut d'une falaise, ce qui les précipitait à leur mort. La secte des Circoncellions, violemment réprimée, finit par disparaître vers le IVe siècle. Ce dérapage du culte donatiste eut pour conséquence de noircir encore plus leur réputation à Rome.

La répression ne fit qu'accroître le soutien populaire des Donatistes chez le peuple et en 321 les légions romaines venues réprimer les Donatistes se retirèrent. Toutefois vers l'an 340, l'idéologie donatiste donne naissance à une secte populaire, celle des Circoncellions, littéralement ceux qui encerclent les fermes. Comme le culte donatiste célébrait les vertus du martyre, les Circoncellions devinrent des extrémistes qui considéraient le martyre comme étant la véritable vertu chrétienne et laissèrent de côté toutes les autres valeurs de leur religion telles que l'humilité, la charité, etc. Les Circoncellions se mirent alors à se munir de matraques de bois, refusant de porter des armes en fer, car Jésus avait dit à Pierre de poser son épée selon la tradition chrétienne. Ainsi, munis de leur matraque, ils se mirent à attaquer les voyageurs sur les routes du pays, puis à se diriger sur les fermes des propriétaires terriens, à les encercler et les attaquer. Le but des Circoncellions était de mourir au combat en martyrs. Ces extrémistes tuèrent, violèrent, volèrent plusieurs propriétaires terriens, ainsi que les voyageurs, et lorsqu'ils n'arrivaient pas à se faire tuer, ils finissaient par se suicider en essayant de sauter du haut d'une falaise, ce qui les précipitait à leur mort. La secte des Circoncellions, violemment réprimée, finit par disparaître vers le IVe siècle. Ce dérapage du culte donatiste eut pour conséquence de noircir encore plus leur réputation à Rome.

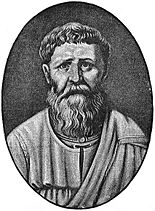

Les Donatistes

Alors qu'en l'an 395 l'Empire romain fait face à de sérieux problèmes internes, qui réduisent le contrôle qu’exerçait Rome sur l'Afrique du Nord, les Donatistes saisissent cette conjoncture qui leur est favorable, reprenant ainsi la tentative de dominer la scène politique et religieuse. Finalement, excédé, l'empereur de Rome les déclare en l'an 409 hérétiques et leur enjoint de restituer toutes les églises en leur possession en Afrique du Nord. Il envoie plusieurs légions qui sont d'une férocité terrible envers les responsables religieux du culte, et parfois même envers la population locale. Saint Augustin, qui était alors l'évêque catholique d'Annaba, essaya de calmer la colère de l'administration romaine, en plaidant pour un traitement plus humain des Donatistes. Malgré les appels pressants de plusieurs parties, les Donatistes disparurent presque complètement de la scène religieuse, seule une minuscule communauté survivant dans la clandestinité jusqu'au VIe siècle. Quelques années plus tard, en 430, c'est tout l'Empire romain qui se retire de l'Algérie sous la pression des Vandales qui envahissent le pays. Le 28 août 430, Saint Augustin, l'un des derniers symboles de l'intégration de la population au sein de l'Empire romain, trouve la mort durant le siège d'Annaba par les Vandales.

Alors qu'en l'an 395 l'Empire romain fait face à de sérieux problèmes internes, qui réduisent le contrôle qu’exerçait Rome sur l'Afrique du Nord, les Donatistes saisissent cette conjoncture qui leur est favorable, reprenant ainsi la tentative de dominer la scène politique et religieuse. Finalement, excédé, l'empereur de Rome les déclare en l'an 409 hérétiques et leur enjoint de restituer toutes les églises en leur possession en Afrique du Nord. Il envoie plusieurs légions qui sont d'une férocité terrible envers les responsables religieux du culte, et parfois même envers la population locale. Saint Augustin, qui était alors l'évêque catholique d'Annaba, essaya de calmer la colère de l'administration romaine, en plaidant pour un traitement plus humain des Donatistes. Malgré les appels pressants de plusieurs parties, les Donatistes disparurent presque complètement de la scène religieuse, seule une minuscule communauté survivant dans la clandestinité jusqu'au VIe siècle. Quelques années plus tard, en 430, c'est tout l'Empire romain qui se retire de l'Algérie sous la pression des Vandales qui envahissent le pays. Le 28 août 430, Saint Augustin, l'un des derniers symboles de l'intégration de la population au sein de l'Empire romain, trouve la mort durant le siège d'Annaba par les Vandales.

À la veille de la conquête musulmane du Maghreb, quelques tribus berbères pratiquaient le judaïsme, ainsi que le christianisme.

Le reste de la population demeure Païen comme le cas des Banou Ifren.

En 544, les Byzantins exerceront un pouvoir juste dans la province de Constantine. Cependant, l'émergence d'insurrection berbère contre les Byzantins provoque l'organisation de plusieurs États puissants les Dejrawa, les Banou Ifren, les Maghraouas, les Awarbas, et les Zénètes

.

22:49 Écrit par Pataouete dans L'Algérie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : algérie, berbères, byzantins, christianisme, donatisme, circoncellions

Hamlet aux Célestins

"Allô! On donne Hamlet aux Célestins. Et tu m'y invites Dimanche après-midi !

C'est en anglais ? Ah non en français, 4 heures ! Bon c'est bien parce que c'est toi !"

Et nous voila donc dimanche après-midi au Théâtre des Célestins de Lyon pour voir :

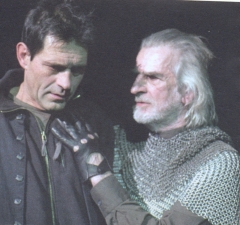

HAMLET de William Shakespeare

Mise en scène Claire Lasne Darceuil (Gertrude)

Texte français André Markowicz

En fait ce ne fut que bonheur, Patrick Catalifo est éblouissant dans le rôle titre. La mise en scène est actualisée. La troupe du Centre Dramatique Poitou-Charentes à la hauteur de l'évènement. Jeux de scène, Musique, Danses, Combats, Vols de Rapaces tout est au point pour vous accompagner dans ces 4 heures de tragédie classique et lui redonner un coup d'actualité remarquable.

Si vous êtes lyonnais, représentations jusqu'au 3 avril sinon, ce spectacle doit tourner en France ne le ratez pas.

Merci qui ? Merci Célestine !

11:01 Écrit par Pataouete dans Film Théatre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hamler, celestins, catalifo